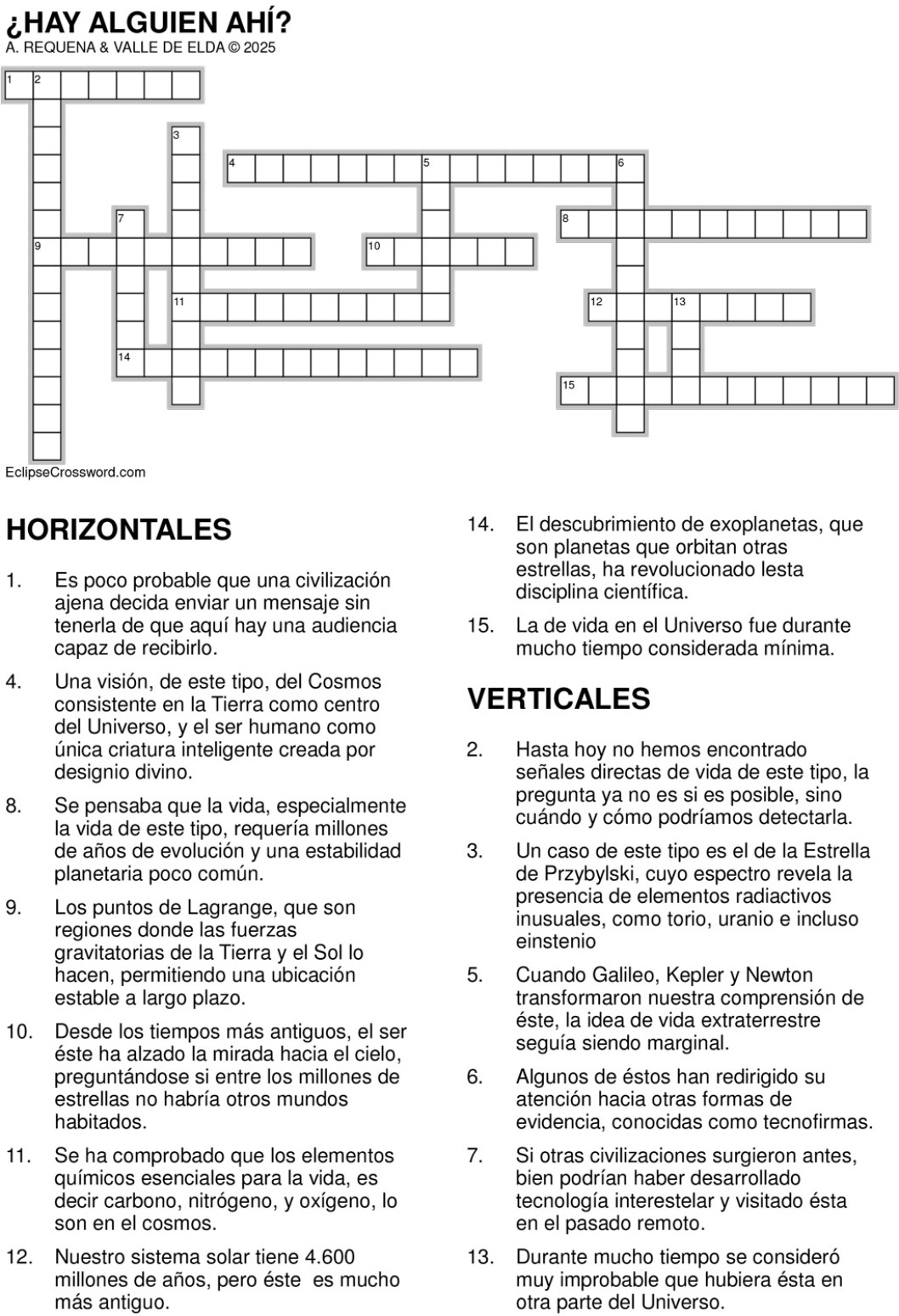

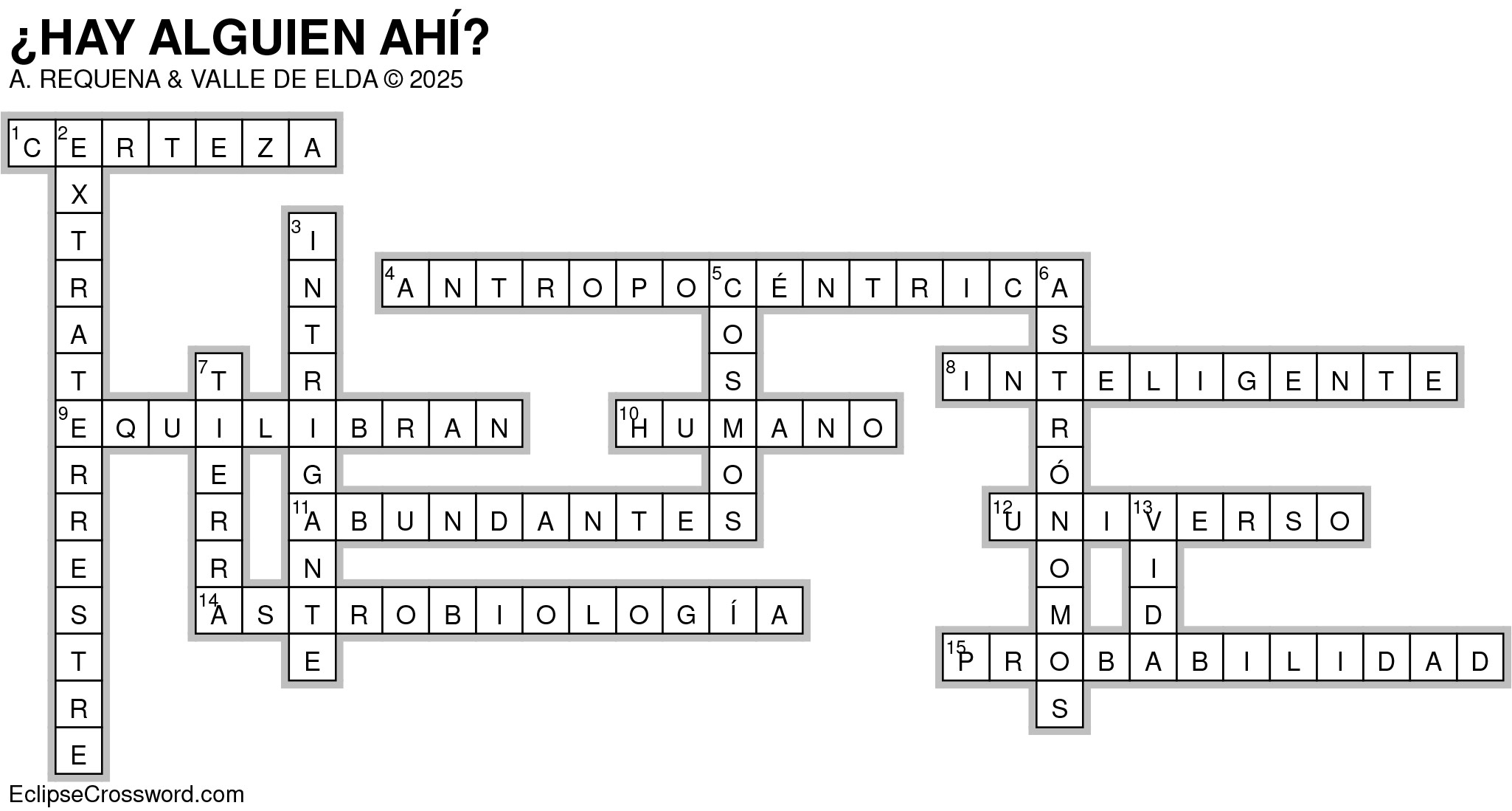

¿Hay alguien ahí?

De siempre ha fascinado la cuestión de si estamos solos en el Universo. Durante mucho tiempo se consideró muy improbable que hubiera vida en otra parte del Universo y se concretaba que la probabilidad era mínima. Desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha alzado la mirada hacia el cielo, preguntándose si entre los millones de estrellas no habría otros mundos habitados. Las limitaciones científicas, filosóficas y religiosas de épocas pasadas imponían una visión antropocéntrica del Cosmos consistente en la Tierra como centro del Universo, y el ser humano como única criatura inteligente creada por designio divino.

Incluso con el avance de la astronomía en los siglos XVII y XVIII, cuando Galileo, Kepler y Newton transformaron nuestra comprensión del Cosmos, la idea de vida extraterrestre seguía siendo marginal. Las inmensas distancias estelares, la falta de pruebas y la visión mecanicista de la naturaleza reforzaban la creencia de que, aunque el universo fuera vasto, la vida seguía siendo un fenómeno excepcional. En el siglo XX, el astrofísico Enrico Fermi formuló su famosa paradoja: si el Universo es tan antiguo y tan grande, ¿dónde están todos? Es decir, ¿por qué no tenemos evidencia de civilizaciones avanzadas?

La probabilidad de vida en el Universo fue durante mucho tiempo considerada mínima. Esta visión se basaba en la dificultad de que se repitieran en otro lugar las condiciones tan específicas que hicieron posible la vida en la Tierra, que incluyen una distancia adecuada del Sol, una atmósfera propicia, agua líquida y un campo magnético protector, entre otros factores. Además, se pensaba que la vida, especialmente la vida inteligente, requería millones de años de evolución y una estabilidad planetaria poco común.

Sin embargo, en las últimas décadas, esta percepción ha comenzado a cambiar radicalmente. El descubrimiento de exoplanetas, que son planetas que orbitan otras estrellas, ha revolucionado la astrobiología. Desde 1995 se han catalogado miles de exoplanetas, muchos de ellos situados en la llamada “zona habitable”, donde podría existir agua en estado líquido. Además, se ha comprobado que los elementos químicos esenciales para la vida, es decir carbono, nitrógeno, y oxígeno, son abundantes en el cosmos.

A esto se suma el hallazgo de vida en ambientes extremos en la Tierra, como bacterias que prosperan en volcanes submarinos, desiertos helados, lagos ácidos y otros entornos hostiles. Esto ha llevado a pensar que la vida puede surgir y adaptarse en condiciones muy diversas, lo que amplía enormemente las posibilidades de su existencia en otros planetas o lunas, como Encélado o Europa, satélites de Saturno y Júpiter respectivamente.

Aunque hasta hoy no hemos encontrado señales directas de vida extraterrestre, la pregunta ya no es si es posible, sino cuándo y cómo podríamos detectarla. El progreso de la tecnología, los radiotelescopios, las misiones espaciales y la inteligencia artificial podrían acercarnos a una respuesta. La idea de estar solos en el Universo ya no se asume como lo más probable, sino como una hipótesis que cada vez pierde fuerza frente al abrumador tamaño y complejidad del Cosmos.

Un pequeño grupo de radioastrónomos entusiastas había comenzado a explorar el cielo con radiotelescopios en 1960, con la esperanza de encontrar un mensaje de una civilización extraterrestre. El pionero de esta iniciativa fue Frank Drake, quien diseñó el experimento Ozma para buscar señales inteligentes provenientes de las estrellas Tau Ceti y Epsilon Eridani. Este experimento marcó el nacimiento del SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), un proyecto ambicios que aspiraba a responder una de las preguntas más profundas de la Humanidad: ¿estamos solos en el Universo?

Durante décadas, el SETI avanzó con grandes dificultades y un presupuesto irrisorio. Aunque los avances tecnológicos fueron constantes, la falta de financiación impedía desplegar programas sistemáticos de búsqueda. En 1993, la NASA retiró su escaso apoyo al proyecto, lo que obligó a los investigadores a recurrir a donaciones privadas y universidades solidarias. Parecía que el sueño de encontrar una señal extraterrestre se extinguiría lentamente.

Pero en julio de 2015, el panorama cambió radicalmente. El empresario y filántropo Yuri Milner, conocido por su interés en la Ciencia y la tecnología de frontera, anunció un compromiso de 100 millones de dólares para financiar el programa Breakthrough Listen, un relanzamiento del SETI a gran escala. Esta iniciativa incorporó algunos de los radiotelescopios más poderosos del mundo, como el de Green Bank en Estados Unidos o el Parkes en Australia, permitiendo a los astrónomos escanear miles de estrellas con una sensibilidad sin precedentes. El optimismo renació, y algunos científicos previamente escépticos se acercaron de nuevo al campo, mientras incluso la NASA comenzó a reconsiderar su posición.

No obstante, a pesar de este impulso financiero, el SETI por radio enfrenta una limitación fundamental, debido a nuestras antenas solo podrían captar una señal extraterrestre si esta estuviera dirigida deliberadamente hacia la Tierra. Es poco probable que una civilización ajena decida enviar un mensaje sin tener la certeza de que aquí hay una audiencia capaz de recibirlo. En teoría, podrían haberse percatado de nuestras emisiones de radio, que comenzaron hace poco más de un siglo, pero estas señales solo han alcanzado una burbuja de unos 100 años luz de diámetro, una porción minúscula de la Vía Láctea.

Frente a esta dificultad, algunos astrónomos han redirigido su atención hacia otras formas de evidencia, conocidas como tecnofirmas. Una tecnofirma es cualquier rastro de actividad tecnológica no natural, aunque no esté dirigida hacia nosotros. En la Tierra, abundan estos rastros, como gases industriales en la atmósfera, estructuras artificiales visibles desde el espacio, redes eléctricas que iluminan el planeta por la noche. Si existen millones de planetas similares al nuestro, como sugieren los datos de telescopios como Kepler o TESS, es razonable suponer que algunos podrían albergar civilizaciones capaces de modificar su entorno de forma detectable. Sin embargo, detectar tecnofirmas a escala planetaria supera las capacidades actuales de observación. Por eso, la atención se ha desplazado hacia escenarios más extremos, pero teóricamente plausibles, como las megaestructuras espaciales y las sondas interestelares.

Una propuesta pionera en este sentido fue la esfera de Dyson, imaginada por el físico Freeman Dyson en 1960. Según esta idea, una civilización lo suficientemente avanzada podría rodear su estrella con una estructura capaz de capturar toda su energía. Este gigantesco artefacto emitiría una firma térmica inconfundible en el espectro infrarrojo. Aunque nunca se ha hallado una esfera de Dyson, en 2015 una estrella en la constelación del Cisne, KIC 8462852, también conocida como "estrella de Tabby", captó la atención del mundo por su extraño patrón de brillo irregular. Algunos se preguntaron si no sería una megaestructura en funcionamiento. Aunque la mayoría de los científicos explican el fenómeno como nubes de polvo o cometas, el episodio mostró lo permeable que es la frontera entre la Ciencia seria y la especulación creativa.

Otro caso intrigante es el de la Estrella de Przybylski, cuyo espectro revela la presencia de elementos radiactivos inusuales, como torio, uranio e incluso einstenio, que no deberían encontrarse de manera natural en tales cantidades. Aunque aún no se ha llegado a una explicación concluyente, algunos han sugerido, aunque con cautela, que podría tratarse del resultado de algún tipo de actividad tecnológica, como un vertedero de residuos nucleares extraterrestres.

Las megaestructuras implican un nivel de desarrollo colosal. Pero una civilización menos ostentosa, aunque tecnológicamente avanzada, también podría dejar rastros. Por ejemplo, enviando sondas a explorar otros sistemas estelares. ¿Podrían existir estos artefactos en nuestro propio sistema solar? El físico James Benford ha propuesto que ciertos asteroides cercanos a la Tierra, llamados "coorbitales", serían lugares ideales para estacionar sondas que vigilen nuestro planeta. Otra posibilidad son los puntos de Lagrange, que son regiones donde las fuerzas gravitatorias de la Tierra y el Sol se equilibran, permitiendo una ubicación estable a largo plazo. El problema, claro está, es que encontrar una sonda inactiva, quizás oculta o camuflada, en el inmenso volumen del sistema solar es casi imposible. Sin embargo, algunas zonas, como la Luna, ofrecen ciertas ventajas. Su superficie permanece casi inalterada durante millones de años, lo que permite que un objeto depositado allí continúe visible mucho tiempo después. La nave Lunar Reconnaissance Orbiter, que cartografía la Luna con alta resolución, ha fotografiado incluso las huellas de las misiones Apolo. Hasta ahora, todas las tecnofirmas identificadas en la Luna son humanas, pero el método es prometedor.

El verdadero desafío del SETI no es solo espacial, sino también temporal. Nuestro sistema solar tiene 4.600 millones de años, pero el Universo es mucho más antiguo. Si otras civilizaciones surgieron antes, bien podrían haber desarrollado tecnología interestelar y visitado la Tierra en el pasado remoto. Si eso ocurrió, ¿dónde están las huellas? La erosión, el vulcanismo y el movimiento tectónico habrían borrado casi todo. Pero tal vez quede alguna evidencia: una alteración inexplicable en la química de ciertos minerales, trazas de ingeniería genética en microorganismos ancestrales, anomalías geométricas aún no comprendidas.

Así, el campo del SETI ha dejado de depender exclusivamente de escuchar señales de radio. Hoy explora múltiples caminos, como los espectros de estrellas, firmas químicas en atmósferas lejanas, arqueología planetaria, e incluso proyectos para buscar tecnofirmas en nuestra propia Tierra. Es posible que la respuesta a la pregunta más antigua de la Humanidad no llegue en forma de un mensaje cósmico, sino de una sombra en una fotografía, un pico anómalo en un espectro o una inexplicable marca en la superficie de un asteroide.

La posibilidad de que una civilización avanzada haya dejado rastros de su paso, quizás millones de años atrás, ya no pertenece solo a la ciencia ficción. La Ciencia, con nuevas herramientas y una renovada dosis de imaginación, se prepara para mirar al Universo con ojos más atentos. ¿Y si ya estuvieron aquí? ¿Y si siguen observándonos, silenciosamente? Tal vez la tecnofirma que buscamos no esté a años luz, sino justo delante de nosotros, esperando ser descubierta.

Este blog pretende ser una depresión entre dos vertientes: la ciencia y la tecnología, con forma inclinada y alargada, para que por la vertiente puedan circular las aguas del conocimiento, como si se tratara de un río; o alojarse los hielos de un glaciar de descubrimiento, mientras tiene lugar la puesta a punto de su aplicación para el bienestar humano. Habrá, así, lugar para la historia de la ciencia, las curiosidades científicas y las audacias científico-tecnológicas. Todo un valle.

El eldense Alberto Requena es catedrático emérito de Química de la Universidad de Murcia.

Quizá te interese

0 Comentarios

Lo más leído del mes

Estafa en Elda: un hombre se aprovecha de una mujer con discapacidad y le roba más de 11.000 euros

"Elda lo ha significado todo para mí"

Denuncian carreras de patinetes en Petrer tras el atropello de un niño en la plaza Unión de Festejos

Elda remodelará una plaza clave en el acceso al casco histórico en la calle Nueva